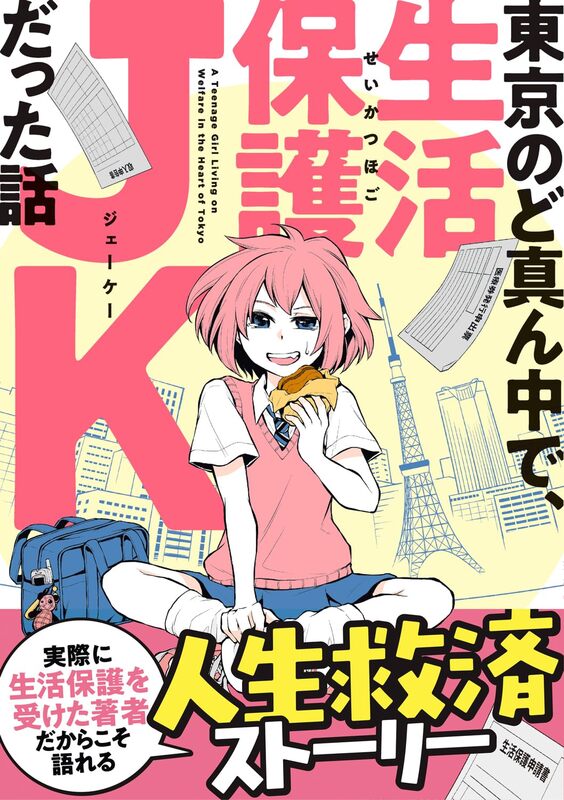

「生活保護はズルい」と批判する人もいるけれど…それでも“かつて生活保護を受けていた女性漫画家”が「生活保護を肯定する」理由

「生活保護はズルい」と批判する人もいるけれど…それでも“かつて生活保護を受けていた女性漫画家”が「生活保護を肯定する」理由

〈父は脳梗塞、母は統合失調症、兄は引きこもり…バブル崩壊を機に“貧困家庭”になってしまった女性漫画家が語る「生活保護のリアル」〉から続く

10代の頃、バブル崩壊や家族の病気などで、一家に働ける人が誰もいなくなった漫画家の五十嵐タネコさん。高校時代から社会人として独立するまで生活保護で育った彼女が語る、その苦労や楽しみ、そして生活保護を批判する人たちに思うこととは……? インタビュー後編では、彼女が考える「生活保護の意義」について教えてもらった。(全2回の2回目/前編を読む)

◆◆◆

貧困でも青春を楽しむ方法

――苦しい生活のなかでも、楽しかった思い出はありますか?

五十嵐タネコ(以下、五十嵐) 私はお父さんっ子だったので、よく一緒にトランプで遊んだのが楽しかったです。おもちゃはあまり買ってもらえなかったので、学校で配られた「算数セット」で遊んでいました。最近は「算数セットなんて使わないから不要」という声が多くて切ないのですが、私にとっては最高の遊び道具でした(笑)。

中学時代は、クラブ活動を通して仲良くなった男女10名程のグループでよく遊んでいました。私の家が貧しいことを打ち明けたので、児童センターなどお金のかからない場所に行ったり、自転車で遠出したりしました。皆で地域のゴミ拾い活動に参加してマックカード500円分をもらったり、自治体イベントの運営スタッフをしたり、お金はなかったですが楽しい思い出は沢山できました。

――思春期に、家庭が貧困だと告白するのは勇気が必要だったのではないでしょうか。

五十嵐 小学生の頃に家の事情のせいでクラスメイトにからかわれた記憶があったのでドキドキしましたが、「この子たちなら大丈夫」と思えるくらい仲が良かったので話すことができました。

友人達と地域活動に何度も参加するうちに、区の職員の柳さんという方に目をかけてもらえるようになりました。何かと相談に乗ってもらえたことは本当に幸運だったと思います。当時の私のような困っている子供達が、自治体の催しに参加することで地域とつながるきっかけができるといいなと思います。

――他にも、心の支えになっていた存在はありますか?

五十嵐 母の姉が近所で一人暮らしをしていて、週に1回もらい湯をさせてくれたり、いつも気にかけてくれました。伯母は母の病気を一番理解して心配していたのだと思います。私が漫画家を目指すために最初の就職先を辞めてからは、伯母の家で9年くらい間借りしていました。実の母がいわゆる「毒母」だったので、伯母はもう1人の母のような存在でした。

また、高校2年生の時から付き合っていた今の夫にもとても支えてもらいました。私が「家族を一生面倒見ないといけない」と思い込んで苦しんでいたとき「自分の人生を大事にしたほうがいい」と勇気づけてくれました。

――五十嵐さんは入試の難易度の高い都立高校に通っていたそうですが、どうやって勉強していたのですか?

五十嵐 学校の授業や教材を100%フル活用していました。両親は元は高学歴で、父はよくクイズを出してくれたり遊びながら勉強に興味を持たせてくれました。母は100点以外は許さないタイプでしたね。小学生の間は「月刊ポピー」という家庭用教材をとっており、高校受験前の1年間だけは進研ゼミをやらせてもらいました。

高校受験のときはお金が無くて私立高校を受けられず、都立一本勝負でした。学校の先生は志望校のレベルを下げるよう勧めてくれましたが、私がどうしても第一志望を譲らなかったので、今となっては「先生すごく嫌だっただろうな」と思います(笑)。

――高校卒業後、大学に進学しなかったのはなぜですか?

五十嵐 将来は漫画家になりたかったので、大学に行く必要はないと思っていました。またその頃は母と兄が毎日のように家で言い争いをしていたので、とにかく早く家を出たかったんです。柳さんのような地元の区役所職員を目指すと決めてからは、図書館や当時の夫の家で勉強していました。

迷いに迷った「世帯分離」

――区役所に就職が決まって家を出たとき、どんな思いがありましたか?

五十嵐 家を出て世帯分離(家族と生計を分けて生活保護の対象から外れること)することに、ものすごく罪悪感がありました。家族を捨てるような気がしたんです。母と兄の関係が悪化している最中だったので、「私が家を出て大丈夫だろうか」という心配もありました。

でも、柳さんからアドバイスをもらったことで、「私は自立していいんだ、働いて、普通に暮らして納税することを社会に求められているんだ」と思えるようになりました。今はあのとき世帯分離してよかったと心から思いますし、本当にありがたい仕組みだと感謝しています。

――一人暮らしを始めてから、どんなことが嬉しかったですか?

五十嵐 一番は毎日お風呂に入れるようになったことです。実家に友達を呼べなかった反動で、しょっちゅう友達を招いて夜通し遊んだり、全てが最高でした。困ったことは、最初お風呂掃除のやり方が分からなかったことくらいでしょうか(笑)。実家が貧しいことは、社会人になってからは自分からオープンに話していました。貧乏エピソードは結構いい“つかみ”になるんです。

――生活水準は上がりましたか?

五十嵐 初任給は手取り14万円程でしたが、職場の食堂でランチを食べたり週に1回くらい飲みに行ったり、「これだけ贅沢をしても、こんなにお金が残るのか」と驚きました。区役所に勤めていた4年間で約300万円貯金しました。

――公務員を辞めたのはなぜですか?

五十嵐 区役所は働きがいがありましたが、休日にも電話がかかってきたり月100時間以上の残業が続くような激務だったので、「このままでは漫画を描かず一生が終わってしまう」と思い退職しました。「これだけ貯金があれば、画業が軌道に乗るまでの数年はアルバイトをすれば生きられるかな」と思えたことも大きいです。

「生活保護の意義」とは?

――生活保護を受けると、そこから抜け出すのが難しいイメージがあるのはなぜだと思いますか?

五十嵐 生活保護費は「生活費として足りない分を補う」ための支援なので、働いてお金を稼ぐとその分、定められた割合の金額が生活保護費から差し引かれます。そのため最大でも月に3万~5万円程しか使えるお金が増えないので、働く意欲が湧きにくいのかもしれません。

また、自立するための貯金も少しずつしかできません。しかし、それなら稼いだ分もっと多く手元に残るようにした方がいいかというと、悪用する人が出てくるかもしれないので難しいのだと思います。

――そもそも、生活保護を受けながら貯金してもいいのですか?

五十嵐 自立するための引越し費用など、正当な目的があれば貯蓄できるはずです。私は高校時代アルバイト代を貯めて、就職時の引越し費用などに充てました。

――生活保護を受けたことで、人生観に影響はありましたか?

五十嵐 「いざというときは行政に頼ってもいいんだ」と知ることができたのは大きいと思います。もちろん自分で何とかするのが大前提ですが、病気や事故で働けなくなっても死ぬ危険はない。セーフティーネットがあるからこそチャレンジできることがあると思います。

「生活保護はズルい」という意識があまりにも強いと、いざ支援が必要な状況になったときプライドが邪魔をして利用しにくくなってしまうかもしれません。それよりは普段から寛容にとらえて、しんどい状況になったら行政に助けてもらい、そこから自立を目指すことができる社会のほうが良いのではないかと思います。

〈「父は脳梗塞」「母は統合失調症」「兄は引きこもり」働ける家族が誰もいなくなった“絶体絶命の女子高生”のその後〉へ続く

(都田 ミツコ)

ですから、生活保護を利用すること自体は 決してずるいことではありません。

むしろ、生活保護制度は、社会の一員として尊厳を持って生活できるよう、必要な支援をしてくれるセーフティネットです。

あなたも、もし将来困窮した場合は、生活保護の利用を検討すべきです。

生活保護は、生活を立て直すための力強い支援となります。

生活保護制度の不正受給は、確かに問題です。

生活保護制度は、困っている人を助けるために設けられた制度であり、 不正受給は制度の趣旨を損ない、本当に困っている人が必要な支援を受けられなくなる可能性があります。

不正受給には、以下のようなものがあります。

収入や資産を隠す

虚偽の申告をする

受給資格のない人と同居する

生活保護費を他の目的に使用する

不正受給が発覚した場合、以下のような措置が取られます。

生活保護費の返還

保護の停止または廃止

刑事罰

生活保護制度の不正受給を防ぐためには、以下のような対策が必要と考えられます。

申請者に対する調査を徹底する

不正受給の監視体制を強化する

不正受給に対する罰則を強化する

しかし、生活保護制度の不正受給は、ほんの一部のケースに過ぎないことを忘れてはいけません。

多くの生活保護受給者は、制度のルールを守って生活しています。

生活保護制度は、困っている人を支えるために重要な制度です。

不正受給は厳しく取り締まるべきですが、 生活保護制度全体を否定したり、生活保護受給者を差別したりすることは決してあってはなりません。

生活保護制度について、以下に詳しく説明します。

生活保護制度の不正受給の現状

厚生労働省の調査によると、生活保護受給者全体の不正受給率は約0.3% とされています。

これは、決して高い数字ではありません。

生活保護制度の不正受給の対策

厚生労働省では、生活保護制度の不正受給を防ぐための対策 を強化しています。

具体的には、以下のような対策を実施しています。

申請者に対する調査を徹底する

不正受給の監視体制を強化する

不正受給に対する罰則を強化する

<このニュースへのネットの反応>